热点追踪

复运科技金晓伟:场景导向、小步快跑,AI落地的中国智慧

发表时间:2023-12-22浏览次数:

数字化时代,人才是推动科技与社会进步的不竭动力。今年,根据上海城市数字化转型“领军先锋”评选活动工作部署,临港举办首届“数赋临港”领军先锋评选活动,遴选出了一批数字化转型创新拔尖人才。为更好展现先锋风采,现特别策划“数赋临港”领军先锋系列专访,邀请先锋讲述在各自领域的先进经验和实践成果,激励更多数字化转型从业者,促进新思维、新理念、新技术在这片创新热土上迸发。今天让我们一起走进2023“数赋临港”领军先锋——上海复运智能科技有限公司CEO金晓伟的故事。

时间紧,任务重,2022年7月,临港国际创新协同区发出数字化应用征集令,通过“揭榜挂帅”的形式,发布5大场景、8大项目,即AI+无人测试基地自动清扫、AI+园区防疫、AI+数字底座升级、AI+园区商业和AI+交通出行(园区小巴短驳、园区外中巴接运、打通地下车库、优化自动停车)。

复运科技,就是当时的揭榜者之一。

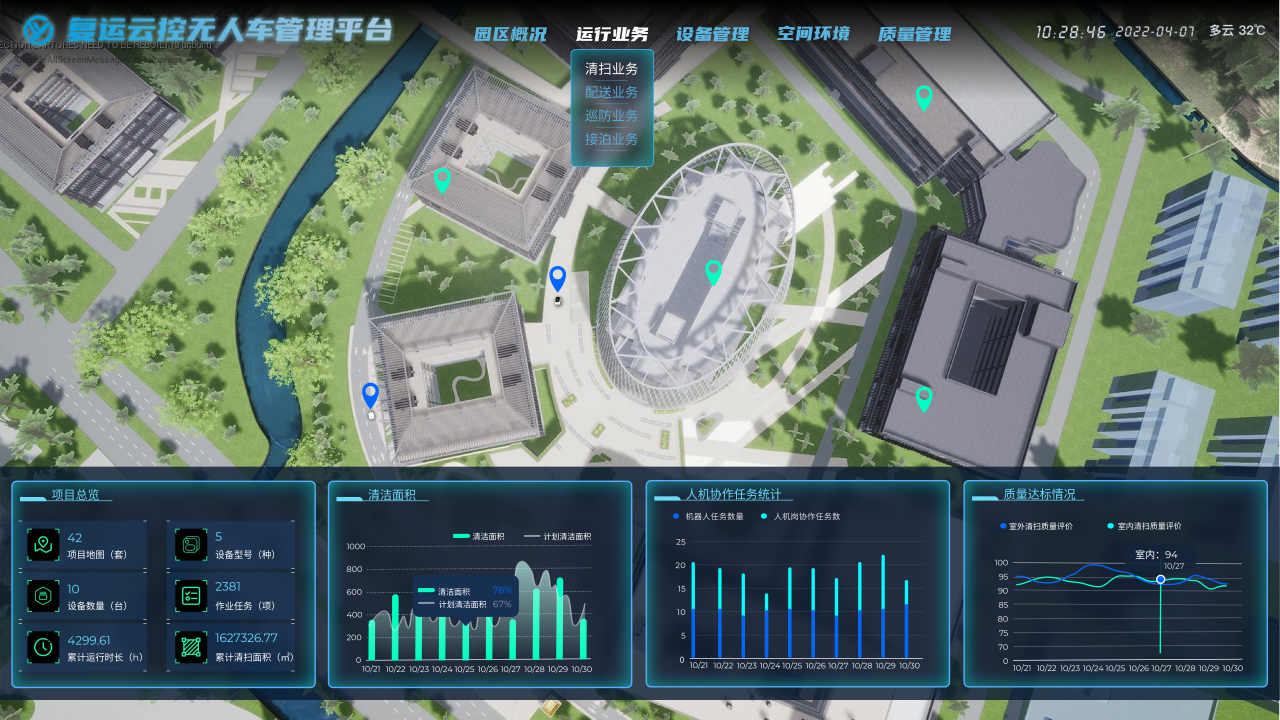

短短一年多时间,复运科技就打造和参与了临港新片区首个人机协作数字保洁、临港全场景功能型无人车示范应用、国家03专项无人车和其示范运用、上海临港首条智能网联示范道路等项目,跑出“临港效率”。

公司CEO金晓伟也被评为“数赋临港”领军先锋之一。

公司现为中国智能网联汽车产业创新联盟成员、全国低速无人驾驶产业联盟发起单位,同时参与起草了《低速线控底盘通用技术要求》国家标准、牵头《功能型无人车园区运营系统》团体标准,以及《基于C-V2X的智能化网联化融合发展路线图》中国方案的编写。

作为真正的人工智能产业化落地的实操者,金晓伟在采访中给人的印象是理性务实和系统思维。

以特斯拉为代表的单车智能并不是技术路线的全部,车路协同是科技树的另一个分叉。

“车路协同的成本主要在于路侧,目前来说把所有开放道路都做改造升级的成本仍然过高,但我们可以循序渐进,”金晓伟介绍,“我们可以在园区范围内先做路侧设施改造,这样,园区内所有的智能运营车辆只需要比较低的成本,就能够共享整个园区的‘上帝视角’,单车达到L2级别的自动驾驶能力,就能够跑出L5级别的自动驾驶效果。而且后续增加的终端可以不断摊薄前期基建投入成本,形成规模效应。”

车路协同虽然需要在路侧的基建上投入大量成本,但后续所有终端都可以共用基础设施,边际成本会随之递减。

目前,复运科技在临港园区已经布设了一系列接口统一的智能网联和传感器设备,在园区内打造了保洁、巡逻、接驳、配送的全场景智能车辆示范运营。

从企业层面来说,不管是降本增效的“经济账”,还是数字化转型的“ESG账”,都是算的过来的。

“一台传统的保洁冲洗三轮车采购价大约1-2万元,配备两名工人,”金晓伟举例,“现在我们的方案是人机结合的智能化设备,价格大约10万元,未来产业规模起来可以进一步压低到5万元,可以减去1名工人,那么,1-2年就可以覆盖成本,未来可以更低。”

从人的层面来说,智能化带来的不是很多人担心的对就业的负面影响,反而是工作效率和收入的提升

随着中国经济发展,较低收入、较高强度的简单重复劳动岗位逐渐出现“招工难”,一线环卫工人年纪越来越大,特别是临港地区,甚至不太好招。

根据实际情况,复运科技在揭榜挂帅临港园区的智能清扫业务后,根据实际情况,提出人机协作和数字化保洁理念,上线微信小程序,保洁工人不再只是拿着扫把和抹布,还要承担起操控和维护智能清洁设备的职能,收入也得到相应提升。

“当然,保洁阿姨只需要解决设备运行和维护的‘最后一公里’问题,比如重启设备等,”金晓伟说道,“但现实运行中,设备90%以上的问题都是简单问题,过去很多企业靠工程师去维护,导致维护成本无限提升,这个逻辑是错的。叔叔阿姨们早就会用智能手机了,这是人员素质的整体提升,也是一笔社会财富,应当好好利用。”

目前在复运科技的智能保洁项目中,人员和设备占比大约是“八二开”——80%的人员与20%的设备,金晓伟预计,未来的情况可能是“二八开”——伴随的是人员工作效率和收入的提升。

但人工智能是否会完全替代人呢?金晓伟认为,答案是否定的。

“人工智能,一定是既要有人工,又要有智能,”金晓伟说道,“近期大家都关注到,一些互联网平台已经成为社会公共基础设施,却发生不同程度的不稳定甚至停运的现象,我的观点是,针对各种原因可能导致的断网、甚至停电等极端情况,数字化系统一定要有冗余备份方案,系统的韧性主要就是由人来提供的。”

场景导向、先易后难、规模效应、小步快跑、以人为本,复运科技虽然只是复旦临港产业化创新平台培育的一家初创企业,却有着对人工智能产业化落地的深刻理解。

“现在大家都在说智慧城市,但智慧城市不能一步到位,只有把园区、社区、商区的智能化运营做好,从易到难,由点及线,由线到面,”金晓伟说道,“从低速到高速,从功能性到载人,从封闭场景到开放场景,这也是我们从创业起步就选定的路线,到今天回过头来看,还是很正确的。”